2023 年苹果 iPhone 15 Pro 系列发布会上,当硬盘外录功能的演示画面里,一款银色手机兔笼清晰出镜时,全球影像创作者的目光再次聚焦到这个来自中国的品牌 ——乐其创新SmallRig。

很少有人知道,这家如今覆盖 160 多个国家、海外营收占比超 80%、年销售额突破 10 亿元的全球影像配件巨头,2010 年起步时,只是华强北市场里一个专注于相机基础配件的小团队,从解决摄影师 “找不到趁手工具” 的朴素需求出发,一步步走出了一条差异化的出海之路。

1. 供应链根基与反同质化初心

在 SmallRig 创立初期,国内影像配件市场还处于 “低质低价、同质化严重” 的阶段。

多数厂商扎堆生产通用型三脚架、基础滤镜,产品缺乏针对性,摄影师想要一款适配特定相机型号的专业支撑配件,往往需要依赖进口品牌,不仅价格高昂,售后响应也滞后。

正是看到这一痛点,SmallRig 创始人带着对影像设备的熟悉,决定从 “精准适配” 切入,而这一选择的背后,是对供应链的早期深耕。

不同于多数跨境电商 “代工贴牌” 的模式,SmallRig 早早布局自有生产线,引入高精度 CNC 加工技术,将产品误差控制在 0.1 毫米以内 —— 这一精度标准,恰好满足了专业摄影师对配件与相机 “无缝贴合” 的需求。

随后,SmallRig 推出首款针对索尼 A7 系列的定制化兔笼,凭借 “精准适配 + 耐用材质” 的特点,迅速在海外摄影论坛引发讨论,也为其后续出海埋下了第一颗种子。

2. 从满足需求到共创生态

SmallRig早就意识到,海外影像创作者的需求远比国内更细分:欧洲的独立纪录片团队需要轻量化配件以适应户外拍摄,美国的 Vlogger 则关注配件的便携性与多场景适配,日本用户更是对产品细节的质感有着近乎苛刻的要求。单纯靠内部研发,很难覆盖如此多元的需求。

于是,团队在 Facebook 建起第一个万人社群,让摄影师把痛点直接贴进帖子;两年后,社群升级为 DreamRig 平台,迄今已汇聚 2 万名核心用户,累计贡献 3万多份草图,其中一半产品最终量产。

又依托东莞、深圳双自建工厂及长三角 30–40 家协作工厂,SmallRig 将“小批量、多品类、半定制”跑成常态:新品从需求收集到上架只需 45 天,平均每天 1.6 个 SKU 诞生,一年迭代 500 余款。

疫情期间运费暴涨,这套柔性体系把最小生产批次压到 50 件,用极低库存穿越物流寒冬。

这种用户参与式开发不仅让产品更贴合市场,更构建了强烈的情感绑定。

此外,SmallRig还会定期举办 “我的拍摄装备” 分享活动,鼓励用户晒出使用 SmallRig 配件的作品,甚至邀请核心用户参与新品发布会的线上评审。

这些用户既是产品的消费者,也是品牌的 “自来水”,为 SmallRig 在海外专业圈层的口碑传播奠定了基础。

3. 本土化深耕,避免一刀切

在海外市场拓展中,SmallRig 始终避免 “一刀切” 的策略,而是针对不同区域的消费习惯、市场需求,打造 “定制化打法”—— 这也是其能在欧美、日韩等成熟市场站稳脚跟的关键。

比如,在欧美市场,专业影像创作者是核心客群。SmallRig 不仅通过 NAB Show(美国广播电视展)、IBC(欧洲广播电视展)等行业顶级展会,展示其高端相机套件、电影级支撑系统,还与索尼、佳能等主机厂商达成深度合作,实现 “新品同步发售”。

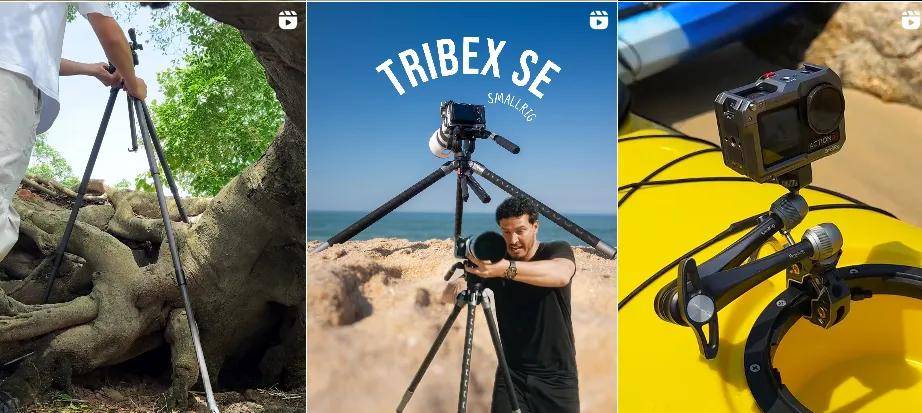

同时,SmallRig 还与海外众多KOL合作,其营销打法其实也很直白,即“人海战术+精准打击”。

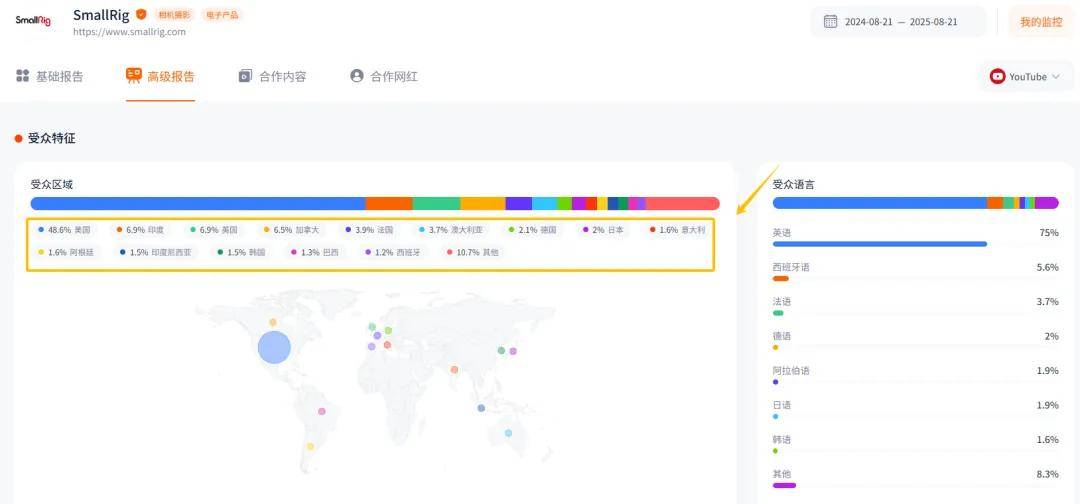

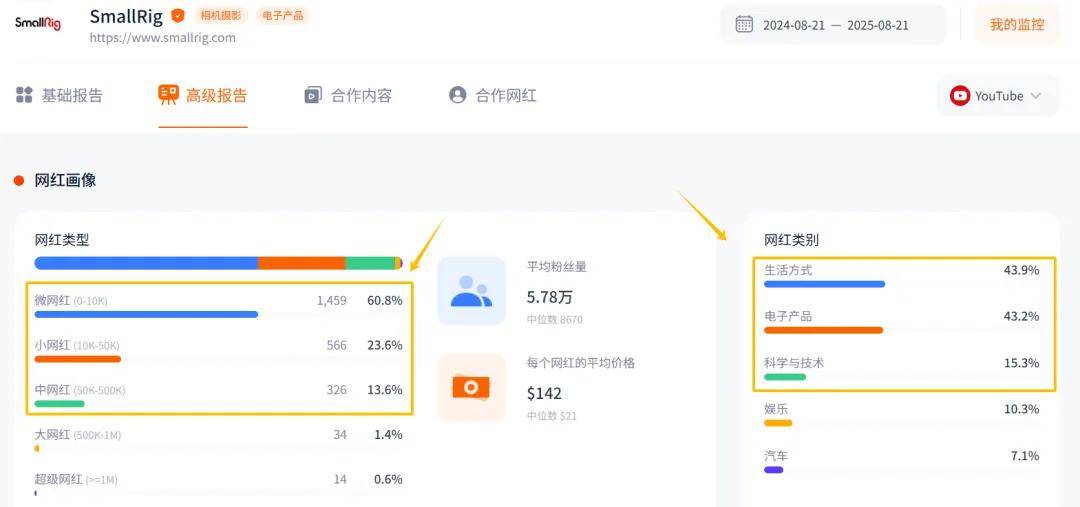

根据Nox聚星的数据显示,其通常先用低成本与小微网红合作,铺满长尾内容,再让专业摄影师、极客玩家、Vlogger 各自把产品嵌进真实拍摄场景,持续教育市场,而不是指望一两个超级网红一次性带货爆炸。

在网红类别方面,生活方式和电子产品类网红占比较高。

生活方式类网红能够在日常分享中自然融入 SmallRig 的产品,展示产品在生活场景中的使用,吸引普通消费者;电子产品类网红则直接面向对影像设备、配件感兴趣的精准受众,有助于提升品牌在专业领域的知名度和认可度。

如今的 SmallRig,早已不是当年华强北的小团队,而是成长为覆盖 “相机配件、手机配件、电影设备、直播解决方案” 四大产品线,服务全球数百万影像创作者的生态型企业。

其海外成功的背后,没有捷径,是从 “精准解决痛点” 出发的产品初心,是 “用户深度协同” 的创新模式,是 “本土化深耕” 的运营智慧,更是面对挑战时的快速应变能力。